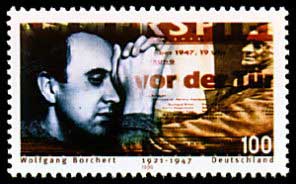

Wolfgang Borchert – „ Draußen vor der Tür “

Gliederung:

§ 1. Biographie

§ 2. Inhalt des Werkes

§ 3. Hintergrund

§ 4. Aufbau

§ 5. Aussage des Textes

§ 6. Eigener Standpunkt

§ 7. Zusatztexte

1. Biographie – Wolfgang Borchert

Wolfgang Borchert wurde am 20. Mai 1921 in Hamburg als Sohn eines Volksschullehrers geboren. Seine Mutter war als Heimatschriftstellerin bekannt. Schon mit fünfzehn Jahren begann Borchert, Gedichte zu schreiben, die er seinem Vater zur Korrektur vorlegte. 1918 erschien im Hamburger Anzeiger die erste Gedichtveröffentlichung "Reiterlied". Nach dem Schulabschluss durchlief der Hamburger eine Buchhändlerlehre, nahm aber heimlich gegen den Willen des Vaters Schauspielunterricht. Im März 1941 wurde er an die Landesbühne Ost-Hannover in Lüneburg engagiert und spielte in Lüneburg, Celle, Cuxhaven und Worpswede. Ein Jahr nach seiner Einberufung wurde Borchert wegen Selbstverstümmelung angeklagt, dann aber freigesprochen. Er blieb jedoch in Untersuchungshaft und wurde in einem weiteren Prozess wegen defaitistischer (Mut- Hoffungslos; Neigung zum Aufgeben) Äußerungen zu acht Monaten Gefängnis verurteilt. Im November 1942 wurde er zur "Bewährung" an die russische Front geschickt, bald darauf jedoch mit Gelbsucht und unter Fleckfieberverdacht in ein Lazarett eingeliefert und dann als Kranker in die Heimat entlassen. 1943 trug er als Kabarettist eigene Gedichte vor, wurde dann aber wiederum wegen Defaitismus denunziert und 1944 im Berlin-Moabiter Gefängnis festgesetzt. Schwerkrank kehrte er nach Kriegsende nach Hamburg zurück und schrieb 1946 im Krankenhaus die Erzählung "Die Hundeblume". In den folgenden zwei Jahren, in denen er auch als Regieassistent am Hamburger Schauspielhaus und als Regisseur in Westerland tätig war, entstanden neunzehn Kurzgeschichten, die alle mehr oder weniger das Elend beleuchten, und eine Reihe von Gedichten. 1947 schrieb der inzwischen als unheilbar Kranker aus dem Krankenhaus Entlassene innerhalb einer Woche das Drama "Draußen vor der Tür", - die bittere Klage eines Heimkehrers", für den es kein Zuhause gibt. Auf der Bühne wurde "Draußen vor der Tür" am Totensonntag 1947 von den Hamburger Kammerspielen gebracht. Borchert erlebte diese Uraufführung nicht mehr. Freunde und Verleger hatten ihm einen Kuraufenthalt in der Schweiz vermittelt. Im September reiste er dorthin und starb schon am 20. November 1947 in Basel an einem Leberleiden.

|

Impressionen vom zerstörten Deutschland nach dem 2. Weltkrieg

2. Inhalt des Werkes

Ein deutscher Russlandheimkehrer namens Beckmann kehrt nach dem Krieg heim und findet dort kein Zuhause mehr vor. Es wird geschildert wie er versucht sich ein neues Leben aufzubauen, und gleichzeitig seine bewegte Kriegsvergangenheit zu bewältigen. Dabei stößt er vermehrt auf Schwierigkeiten und Unverständnis, da alle andern anscheinend schon ihren neuen Platz in der Welt gefunden haben: Er fühlt sich immer als stehe er "draußen vor der Tür". Als Beckmann dann auch noch erfahren muss, dass seine Eltern Selbstmord begangen haben, verstummt auch noch der "Andere" in ihm: eine Art zweites Ich, der das Letzte an Optimismus aus allem herauszuholen versucht - wie sich am Ende herausstellt vergeblich. Sein zunehmend bemühter klingender Optimismus kontrastiert scharf die reale Situation Beckmanns. Viele andere, die sich gut mit der neuen Zeit arrangiert haben, scheinen sich durch Beckmann irritiert und gestört zu fühlen, viele nutzen ihn auch nur aus.

3. Hintergrund

In das Drama lässt Borchert viele seiner eigenen Erfahrungen mit einfließen. Entgegen seinen Erwartungen wurde das Stück zunächst ein großer Erfolg, bevor es schnell wieder vergessen wurde und heute nur noch als Schullektüre Bekanntheit genießt.

Das Buch „Draußen vor der Tür“ beginnt mit einer Vorbemerkung „Ein Stück, das kein

Theater spielen und kein Publikum sehen will“. Wolfgang Borchert hielt an dieser

Vorbemerkung fest, obwohl das Bühnenstück auf fast allen Bühnen Deutschlands aufgeführt wurde. Einer Baseler Presseagentur begründete er diese Widersprüchlichkeit so: „Dass eine Reihe von Bühnen mein Stück aufführt ist reine Verlegenheit - was sollen sie sonst tun? Denn mein Stück ist nur Plakat, morgen sieht es keiner mehr an.“ Mit dem ursprünglichen Titel „Ein Mann kommt nach Hause“ leitet Wolfgang Borchert die Vorrede ein und verwendet den ursprünglichen Titel in der Mitte der Vorrede noch einmal. Mit dem letzten Satz in der Vorrede „Das ist ihr Deutschland“ unterstreicht Borchert den ursprünglichen Titel, dass es ihm nicht um ein „allgemeinmenschliches“ Thema sondern um die Situation in Deutschland geht.

Drei wichtige Aspekte spricht Borchert in seinem Drama an, die in dem Haupthandlungsträger Beckmann vereint sind: das Schicksal des Heimkehrers, das Individuum, der jeweilige Mensch an sich und die Vergangenheitsbewältigung. Dies sind charakteristische Themen für ein Heimkehrerdrama, das typisch ist für die Entwurzelung vieler am Ende des Zweiten Weltkrieges.

4. Aufbau

Das Drama beginnt mit einer Vorrede, einer durchaus gelungenen Exposition. Daran schließt sich ein Vorspiel an, dass das Schicksal der Hauptfigur aufzeigt. Der darauf folgende Traum der Hauptfigur bildet einen Ausgangspunkt für die Handlung. Es gibt keinen „runden“ Schluss. Im Drama selbst gibt es drei verschiedene Ebenen:

§ eine realen Ebene

§ die Ebene des Traumes und der inneren Geschichte

§ die metaphysische Ebene Gottes und des Todes

Das zentrale Motiv ist das der zuschlagenden bzw. der zugeschlagenen Tür(en). Darum auch der Titel "Draußen vor der Tür". Grundproblem ist die Verständigungsschwierigkeit Beckmanns mit den anderen Personen: die Wirklichkeit wird auf unterschiedliche Weise wahrgenommen und bestimmten Tatsachen und Wörtern wird eine unterschiedliche Bedeutungen beigemessen. Dies kommt besonders gut in dem Symbol der Gasmaskenbrille zur Geltung.

Es ist ein Stationsdrama, dessen Basis nicht eine Vielzahl von einander weitgehend gleichgestellten Personen, sondern ein zentrales Ich bildet. So verliert auch der Monolog hier den Ausnahmecharakter, den er im Drama besitzt.

|

Zitatkasten – Encarta 2004 Stationendrama, offene Form des Dramas, das im Gegensatz zu Stücken in der Nachfolge der Poetik des Aristoteles nicht in Akte gegliedert ist, sondern aus einer oft lockeren Folge einzelner Szenen (Stationen) besteht. Der Zusammenhang des Stationendramas wird nicht durch den finalen Spannungsbogen einer stringenten Handlung gestiftet, sondern durch eine im Mittelpunkt stehende Figur, die die Teile verbindet. Die einzelnen Szenen können sehr selbständig gestaltet sein und vermitteln zumeist jeweils unterschiedliche Perspektiven auf das Geschehen oder den Figurentypus. |

5. Aussagen des Textes

Das Stück „Draußen vor der Tür“ ist kein autobiographisches Werk des Heimkehrers Wolfgang Borchert. Seine persönliche Situation nach dem Zusammenbruch Deutschlands war wesentlich besser, als die seiner millionenfachen Schicksalsgenossen. Im Gegensatz zu diesen, hatte Borchert ein erträgliches wirtschaftliches Auskommen, wenn auch bei gleichzeitigem großen gesundheitlichen Leidensdruck. Schon zwei Tage nach der Kapitulation war er ein freier Mann, konnte bei seinen Eltern einziehen, seine Freunde kümmerten sich um ihn (geht aus seiner Biographie hervor). Für viele begann zu dieser Zeit erst die Tragödie von Flucht, Vertreibung, Internierung oder Gefangenschaft. Wolfgang Borchert verurteilt in seinem Stück den Krieg und seine Folgen. Borchert versucht mit „Draußen vor der Tür“ in der Figur des Beckmann die Millionen junger Soldaten, deren bisheriges Leben fast ausschließlich militärischen Gehorsam, Angst, Leid und Verwundungen jeglicher Art bestanden hat, widerzuspiegeln: „Was haben sie denn so bis jetzt gemacht?“ wird in dem Drama gefragt. Die Antwort darauf: „Nichts. Krieg. Gehungert, Gefroren, Geschossen.“ zeigt Beckmanns Situation und die der vielen anderen Soldaten auf. Der Einbeinige, der in der 2. Szene auftaucht, verkörpert ebenfalls das Schicksal jedes einzelnen Soldaten. Der Einbeinige macht Beckmann, der in dieser Situation den Vorgesetzten verkörpert, den von ihm erteilten Befehl zum Vorwurf: „Sie halten Ihren Posten unbedingt bis zuletzt!“. Damit spielt der Autor auf die Durchhalteparolen des Naziregimes in den letzten Kriegsmonaten an. Für die meisten galt damals der Krieg schon als verloren und dennoch wurde eine große Anzahl von Soldaten - unter ihnen auch besonders viele junge - noch in der letzten Phase „verheizt“.Er stellt Beckmann als Heimkehrer dar, der mit der Rückkehr in seine Heimat auch auf dem Weg ist den Anschluss an sein früheres „Ich“, seine frühere Identität, zu finden. Er versucht injedem Akt eine Tür zu finden, die er aufstoßen kann und mit deren Durchschreiten er wieder bei sich und bei den Menschen seines früheren Umfeldes ist.Aber jedes Mal wird er abgewiesen, denn die Menschen wollen mit dem Krieg und seinen Folgen nicht mehr konfrontiert werden. Sie fordern Beckmann auf, seine Gasmaskenbrille und seinen Mantel abzulegen, um so die Vergangenheit zu vergessen. Der Kabarettdirektor geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt zu Beckmann: „Ich habe schließlich keinen nach Sibirien geschickt“. Damit versucht er die Verantwortung für Krieg und Heimkehrer völlig von sich zu schieben.Die Situation in der 5. Szene soll verdeutlichen, dass der Glaube an die Güte des Menschen ein Irrglaube ist. Frau Kramer, der „Allerweltsmensch“, zeigt keinerlei Güte und Warmherzigkeit. Sie weist Beckmann mit einer „gleichgültigen, grauenhaften, glatten Freundlichkeit, die furchtbarer ist als alle Rohheit und Brutalität“,zurück.Borchert versucht in seinem Stück, dem Leser vor Augen zu führen, dass in jedem Menschen ein Wolf steckt, der aus reinem Selbsterhaltungstrieb, ohne Rücksicht auf Verluste, um sein Hab und Gut kämpft. 6. Eigener Standpunkt

Wolfgang Borchert hat mit seinem Drama „Draußen vor der Tür“ ein Stück geschaffen, das noch heute aktuell ist. Denn noch immer leiden Menschen durch Menschen.

Zitatkasten – Westdeutschen Allgemeinen (17.08.1955). „Borcherts Anklage ist durch das „deutsche Wirtschaftswunder“ nicht überholt. Wenn auch die Lebensumstände sich normalisieren konnten und heute kaum noch einer mit einer Gasmaskenbrille umherläuft, so ist die Kernfrage des Heimkehrers Beckmann nach dem Wandel in uns erschreckend unbeantwortet geblieben. Haben sie nicht sogar ihre Stellung weiter ausbauen können, die schon damals wieder, allzugut Davongekommen, der Oberst zum Beispiel, der vor „pazifistischer Knochenerweichung“ warnt und von „Verantwortung“ nichts wissen will, wenn damit die Toten des Krieges gemeint sind, die sein Ritterkreuz-Ehrgeiz bereitwillig opferte?“ heißt es in der Westdeutschen Allgemeinen (17.08.1955). |

Nicht nur nach dem zweiten Weltkrieg sind die Führungskräfte gut weggekommen. Gleiches wiederholte sich auch nach Vollendung der „Deutschen Einheit“. Schon sehr schnell nach dem Machtverfall des alten DDR - Regimes konnten viele „Wendehälse“ ihre alten Privilegien in die „neue Zeit“ hinüberretten. Dies taten sie auf Kosten anderer.Das Stück ist zudem auch heute noch zunehmend im Bereich von Obdachlosigkeit und Elend, sowie auch durch die Balkankriege oder auch durch das Tschetschenien-Grauen, dem Afganistan Krieg als auch dem Irak Krieg aktuell.Als ich das Buch zum ersten Mal in die Hand nahm, dachte ich, dass es nur eine weitere Geschichte über den Krieg ist. Aber schon nach wenigen gelesenen Seiten musste ich aufhören zu lesen. Es steckte soviel Trostlosigkeit und Verzweiflung darin, die ich bisher, in dieser Intensität, nicht kannte. Es war nicht wegen der Handlung, mich überraschte die Weise, auf die auf mich das Buch einwirkte. Borchert schreibt in einer Art, die den Leser regelrecht in seine Gedankenwelt hineinzieht. Man fühlt die gleiche Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit, wie die Hauptfigur Beckmann.Meiner Ansicht nach beschreibt das Drama, das Leben Beckmanns bzw. das Leben der Heimkehrer in der Nachkriegszeit besonders gut. Borchert konnte sich meiner Ansicht nach ausgesprochen gut in die Situation hineinversetzen, denn er selbst erfuhr den Krieg und dessen Folgen am eigenen Leib

7. Zusatztexte:

Wolfgang Borchert: „Das Brot“

Inhaltsangabe:

Mitten in der Nacht wacht eine

Frau von einem Geräusch auf: Jemand hat in der Küche einen Stuhl umgestoßen.

Sie merkt, dass ihr Mann nicht neben ihr liegt, steht auf und sieht in der

Küche nach. Dort trifft sie ihren Mann, der seinerseits behauptet, er hätte

etwas gehört und nachsehen wollen.

Auf dem Küchentisch steht der Brotteller, daneben liegt das Messer und einige

Brotkrümel: Die Frau erkennt, dass ihr Mann heimlich Brot gegessen hat - Brot,

von dem sie so wenig haben, dass sie es sich einteilen müssen. Sie sagt, sie

hätte auch etwas gehört, aber es wäre wohl bloß die Dachrinne gewesen. Sie

sieht ihren Mann nicht an, weil sie nicht ertragen kann, dass er sie nach 39

Jahren Ehe anlügt. Beide finden in diesem peinlichen und schrecklichen Moment,

dass der andere älter aussieht als sonst. Gemeinsam gehen sie wieder zu Bett,

wo die Frau nach einiger Zeit das vorsichtige Kauen ihres Mannes hört.

Am nächsten Tag schiebt sie ihm eine von ihren Brotscheiben zu, behauptet, sie

könnte abends das Brot nicht vertragen. Er beugt sich tief über seinen Teller,

schämt sich. In diesem Augenblick tut er ihr leid.

Interpretation:

Gliederung

Man kann drei Teile der Geschichte unterscheiden. In der Einleitung geht

die Frau ihrem Mann nach in die Küche. Der Hauptteil wird von der Szene in der

Küche gebildet, und der Schluss der Geschichte spielt am nächsten Tag.

Raum und Zeit sind eng umgrenzt: Nur zwei Personen treten auf, der Zeitraum

entspricht weniger als 24 Stunden, der Schauplatz beschränkt sich auf die Küche

und das Schlafzimmer in der ehelichen Wohnung.

Erzähltechnik

Borchert erzählt die Geschichte in kurzen, einfachen Sätzen - also im

Kahlschlagstil. So haben die ersten beiden Sätze nur eine Länge von vier

Wörtern. In der Folge scheut sich der Autor weder vor Wiederholungen ("Es

war halb drei", "Die Uhr war halb drei.", "Um halb

drei.") noch vor unvollständigen Sätzen ("Nachts. Um halb drei. In

der Küche"). Der Wortschatz ist auf das Vokabular eines Grundschülers

begrenzt. Ein großer Teil der Geschichte besteht aus umgangssprachlichem Dialog,

in dem sich die Hauptpersonen häufig wiederholen. Der Mann sagt "Ich

dachte, hier wäre was.", dann nochmal "Ich dachte, hier wäre

was" oder "ich hörte hier was. Da dachte ich, hier wäre was."

Die Frau echot: "Ich hab auch was gehört", und nochmal: "Ich hab

auch was gehört". Diese Wiederholungen verstärken beim Leser den

peinlichen Eindruck der Situation. Dass in der Geschichte weder die Namen der

beiden Hauptpersonen genannt werden noch ihr Aussehen beschrieben wird,

verstärkt den Eindruck der Kahlheit.

Auktoriale Perspektive

Die Perspektive, die Borchert wählt, ist auktorial. Man merkt das daran,

dass der Erzähler zwischen den Gedanken der beiden Hauptpersonen hin- und

herspringt: Anfangs sehen wir die Szenerie aus der Sicht der Frau: "Sie

überlegte, warum sie aufgewacht war." In der Küche erlebt man das

Geschehen aber plötzlich auch aus dem Blickwinkel des Mannes: "Sie sieht

doch schon alt aus, dachte er..." Die auktoriale Perspektive ist nicht der

Blickwinkel einer typischen Kurzgeschichte.

Insgesamt legt es Borchert nicht auf eine Überraschung oder Pointe an, sondern

erzählt eine Szene aus dem Alltag. Jedoch wählt er nicht ein banales

Geschehnis, sondern eines, das die Situation im Nachkriegsdeutschland

"blitzlichtartig erhellt". Das heißt, er nimmt eine Szene, die den

Hautpersonen und dem Leser deutlich macht, was charakteristisch für die

damalige Zeit war, was die Zeit beleuchtet.

Moralischer Aspekt der Geschichte

Vom Standpunkt der Ethik her gesehen, ist "Das Brot" die

Geschichte eines Verrats: Durch die Heimlichkeit, mit der der Mann in die Küche

zum Essen geht, und durch seine Lügen beim Ertapptwerden, verrät er seine Frau,

mit der er seit 39 Jahren verheiratet ist. Der Mann hätte sie beim Abendessen

um etwas mehr Brot bitten können, als er normalerweise bekommt. Indem sie ihm

am nächsten Morgen einen Teil ihres Brots abgibt, möchte sie ihm vielleicht

deutlich machen, dass sie dazu bereit gewesen wäre, und verstärkt so seine

Schuldgefühle.

Auf der anderen Seite ist es eine Geschichte über die Reaktion auf ein Unrecht

allgemein. Die Frau stellt ihren Mann nicht zur Rede. Ob sie dies beabsichtigt

oder nicht: Sie straft ihn mit christlichen Mitteln und folgt der Forderung:

Wer dir eine Ohrfeige gibt, dem halte auch die andere Wange hin. Sie gibt ihm Zuckerbrot,

das Peitsche ist. Sie straft ihn wortlos, er schämt sich wortlos, ohne

Entschuldigungen. Keiner von beiden Akteuren, weder sie noch er, spricht über

das Unrecht, über seine Gedanken oder Gefühle. Diese Sprachlosigkeit ist wohl

charakteristisch für eine Zeit, in der die Gesellschaft das gerade überwundene

Unrecht des Nationalsozialismus verdrängte.

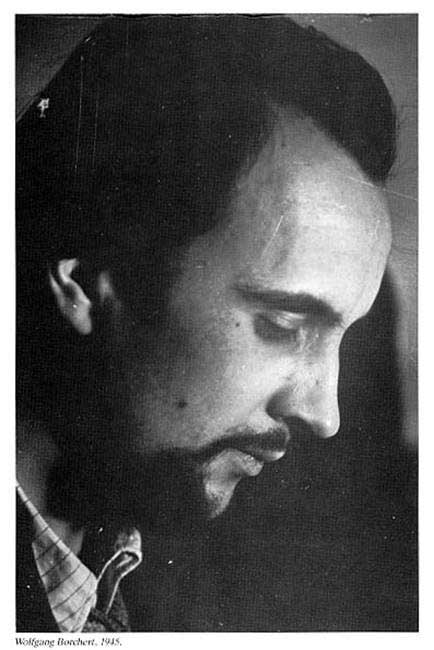

Weitere Bilder von Wolfgang Borchert:

Weitere Bilder von Wolfgang Borchert:

Quellen:

„Wolfgang Borchert - Das Gesamtwerk“, Rowohlt-Verlag, Mai 1993, S.99 (ff)

Internet:

http://www.krref.krefeld.schulen.net/biographien/b0038t00.htm

http://www.think-of-me.de/Biography/Wolfgang_Borchert.htm

http://www.utexas.edu/ftp/courses/swaffar/distance/titel.htm

http://www.lesen-erleben.de/getbooks.php/Wolfgang%20Borchert/?name=Wolfgang%20Borchert

http://www.utexas.edu/ftp/courses/swaffar/distance/titel.htm

http://www.bsu.edu/classes/warner/resource/borchert.html

Hörkassette „Draußen vor der Tür. Audiobook“, Der HÖR Verlag DHV,1995

Encarta 2004 Professional